2017年01月02日

重複していた・・・

初詣に諏訪大社のつもりが、ついついオオカミ優先で、光前寺早太郎に参拝そして、帰りしは信濃二宮へ参拝。

諏訪の大明神に初詣しようかと思いましたが、ふと最近は早太郎を見ていないと思い、ミニラ2号と二人して光前寺に初詣に出かけました。さすがにまだ2日。駐車場までは渋滞、そして参拝も渋滞していました。それでもこうでなければ初詣らしくありませんから、ちょうど良かった気がします。ミニラ2号の進学と転居の事など、色々な話をゆっくりすることが出来ました。

諏訪の大明神に初詣しようかと思いましたが、ふと最近は早太郎を見ていないと思い、ミニラ2号と二人して光前寺に初詣に出かけました。さすがにまだ2日。駐車場までは渋滞、そして参拝も渋滞していました。それでもこうでなければ初詣らしくありませんから、ちょうど良かった気がします。ミニラ2号の進学と転居の事など、色々な話をゆっくりすることが出来ました。

さて、光前寺の帰りは信濃二の宮へ参拝。勝頼公の梵鐘はまだ見ていませんが、例大祭に見なきゃダメなんですね。

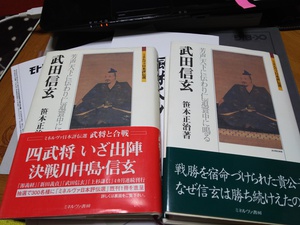

突然ですが、2005年に買ってあり、本棚の奥にしまい忘れていた事に、今頃気が付きました。持っていないと思い込み、昨年同じのを再購入していたようです。12年も前だし仕舞い忘れていましたね。発売直後と帯が違います。それはさておき、信濃二の宮参拝もしましたが、ここは塩尻。塩の終わる所。越後の上杉、駿河の今川それぞれからくる塩の道の終点。そして甲州や越中からの産物もここが終了場所。戦国の昔からの風習は自分が子供の頃は色濃く残っていました。年越しになると我が家はブリ。しかし、三州と甲州、木曽の街道の要所だった場所にある、母の実家は塩ます。三州からの文化と越中からの文化の違いのいったん。神棚に塩ますの尻尾を切って、割りばしにさしてお供えするのは今もはっきり覚えています。この地区は戦国時代も今も、東西南北の文化が融合している場所なんですね。甲斐武田家が三河に向かうにも塩尻と言う地域は重要な地点だったようです。小笠原家から落とした砦や屋敷も、信玄も勝頼も親類衆の遊軍”信實”とその子に直接知行するわけです。さらに、塩尻のいわゆる税関には力のある譜代を配置するわけです。と、文化の違いと風習は戦国期くらいからが、色濃く伝わっているな~と考えながら、2冊の本の事考えていました。飲み過ぎた・・・

突然ですが、2005年に買ってあり、本棚の奥にしまい忘れていた事に、今頃気が付きました。持っていないと思い込み、昨年同じのを再購入していたようです。12年も前だし仕舞い忘れていましたね。発売直後と帯が違います。それはさておき、信濃二の宮参拝もしましたが、ここは塩尻。塩の終わる所。越後の上杉、駿河の今川それぞれからくる塩の道の終点。そして甲州や越中からの産物もここが終了場所。戦国の昔からの風習は自分が子供の頃は色濃く残っていました。年越しになると我が家はブリ。しかし、三州と甲州、木曽の街道の要所だった場所にある、母の実家は塩ます。三州からの文化と越中からの文化の違いのいったん。神棚に塩ますの尻尾を切って、割りばしにさしてお供えするのは今もはっきり覚えています。この地区は戦国時代も今も、東西南北の文化が融合している場所なんですね。甲斐武田家が三河に向かうにも塩尻と言う地域は重要な地点だったようです。小笠原家から落とした砦や屋敷も、信玄も勝頼も親類衆の遊軍”信實”とその子に直接知行するわけです。さらに、塩尻のいわゆる税関には力のある譜代を配置するわけです。と、文化の違いと風習は戦国期くらいからが、色濃く伝わっているな~と考えながら、2冊の本の事考えていました。飲み過ぎた・・・

さて、光前寺の帰りは信濃二の宮へ参拝。勝頼公の梵鐘はまだ見ていませんが、例大祭に見なきゃダメなんですね。