2016年07月08日

川窪淡路守(源朝臣信氏)

武田(川窪)兵庫頭源朝臣信實公の軌跡・・・

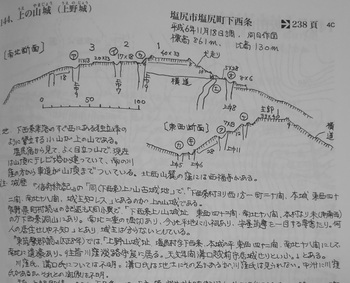

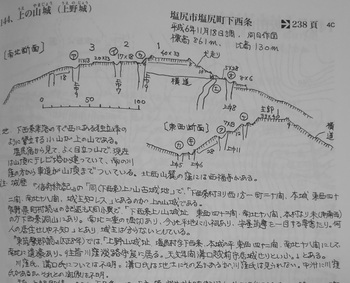

市立図書館で色々と調べ、信濃の城と館(松本・塩尻・筑摩)編 宮坂武男著および、大正八年の東筑摩郡誌の城の行から、その名前を発見した時には、本当にうれしい思いでした。 極秘伝来資料から、間違いなく武田晴信公(お館様)が信濃侵攻で、現在の塩尻市西条地区一帯を制圧したのは、ほぼ天分17年ごろになると思います。そのさいに、甲斐軍団は北熊井一本杉から大宮八幡や赤城山一帯に布陣。そんな歴史をたどります。その西条地区は信府(松本)から諏訪や伊那方面へのかなめとして、小笠原家が城を築いていましたが、これを制圧しこの要所に弟である、武田信實一派を置きます。上野山城は信實が城主となり、やがてはここを起点に信濃制圧、木曽方面には本体は比叡山付近に布陣。などと続き、やがて永禄8年には西福寺やこの前後に三嶽神社もつくり、この地を治めます。やがて運命の天正3年、長篠で信實は討ち死。翌4年に勝頼公からここを七〇〇貫文で知行されたのが、川窪淡路守源朝臣信氏。この年一三歳。内室は一条信龍の養女(実晴信の子女)。このつながりにより、天正一〇年の甲斐討伐では、信氏は一九歳の若さで一条館で討ち死。最後まで勝頼公を裏切らず戦ったと思います。

市立図書館で色々と調べ、信濃の城と館(松本・塩尻・筑摩)編 宮坂武男著および、大正八年の東筑摩郡誌の城の行から、その名前を発見した時には、本当にうれしい思いでした。 極秘伝来資料から、間違いなく武田晴信公(お館様)が信濃侵攻で、現在の塩尻市西条地区一帯を制圧したのは、ほぼ天分17年ごろになると思います。そのさいに、甲斐軍団は北熊井一本杉から大宮八幡や赤城山一帯に布陣。そんな歴史をたどります。その西条地区は信府(松本)から諏訪や伊那方面へのかなめとして、小笠原家が城を築いていましたが、これを制圧しこの要所に弟である、武田信實一派を置きます。上野山城は信實が城主となり、やがてはここを起点に信濃制圧、木曽方面には本体は比叡山付近に布陣。などと続き、やがて永禄8年には西福寺やこの前後に三嶽神社もつくり、この地を治めます。やがて運命の天正3年、長篠で信實は討ち死。翌4年に勝頼公からここを七〇〇貫文で知行されたのが、川窪淡路守源朝臣信氏。この年一三歳。内室は一条信龍の養女(実晴信の子女)。このつながりにより、天正一〇年の甲斐討伐では、信氏は一九歳の若さで一条館で討ち死。最後まで勝頼公を裏切らず戦ったと思います。

上野山城のいきさつは城主不明等と殆どは記載されていますが、小笠原家から川窪武田家が変わる事になり、ここには信實、信氏そして太郎義信の子、信全が館を持っていました。川窪信實家は、徳川旗本からやがて武田に復姓した信俊家と、塩尻後で今も続く信氏家、信全家が甲斐川窪一族の起こりでした。やがて武田家滅亡後、川窪から小笠原家が復権すると、小笠原家配下として大坂の陣で討ち死した一族もいたわけです。川窪信全の内室は小笠原宗春の息女。やがて、信全の嫡男は小笠原家に養子。お互いもとは摘。政略結婚の人質になった様な時代でした。と、まあこの話は色々とまだまだライフワークとして調べて行きますが、塩尻市一帯は要とされて統治されたことが分かります。信實の館は古府中(躑躅が崎周辺)に、兄弟の中で唯一無いとは思いましたし、その存在すら極秘レベル。義信の子と、塩尻西条での密かな隠密行動など、信濃侵攻の先陣偵察行動を担っていたこともつじつまが合っています。歴史は想像することもまた楽しい。ここでした調べられない、わからない川窪武田家や晴信公の事。戦国期の事はまだまだいろんな事実があるのでしょう。面白いライフワークです。

市立図書館で色々と調べ、信濃の城と館(松本・塩尻・筑摩)編 宮坂武男著および、大正八年の東筑摩郡誌の城の行から、その名前を発見した時には、本当にうれしい思いでした。 極秘伝来資料から、間違いなく武田晴信公(お館様)が信濃侵攻で、現在の塩尻市西条地区一帯を制圧したのは、ほぼ天分17年ごろになると思います。そのさいに、甲斐軍団は北熊井一本杉から大宮八幡や赤城山一帯に布陣。そんな歴史をたどります。その西条地区は信府(松本)から諏訪や伊那方面へのかなめとして、小笠原家が城を築いていましたが、これを制圧しこの要所に弟である、武田信實一派を置きます。上野山城は信實が城主となり、やがてはここを起点に信濃制圧、木曽方面には本体は比叡山付近に布陣。などと続き、やがて永禄8年には西福寺やこの前後に三嶽神社もつくり、この地を治めます。やがて運命の天正3年、長篠で信實は討ち死。翌4年に勝頼公からここを七〇〇貫文で知行されたのが、川窪淡路守源朝臣信氏。この年一三歳。内室は一条信龍の養女(実晴信の子女)。このつながりにより、天正一〇年の甲斐討伐では、信氏は一九歳の若さで一条館で討ち死。最後まで勝頼公を裏切らず戦ったと思います。

市立図書館で色々と調べ、信濃の城と館(松本・塩尻・筑摩)編 宮坂武男著および、大正八年の東筑摩郡誌の城の行から、その名前を発見した時には、本当にうれしい思いでした。 極秘伝来資料から、間違いなく武田晴信公(お館様)が信濃侵攻で、現在の塩尻市西条地区一帯を制圧したのは、ほぼ天分17年ごろになると思います。そのさいに、甲斐軍団は北熊井一本杉から大宮八幡や赤城山一帯に布陣。そんな歴史をたどります。その西条地区は信府(松本)から諏訪や伊那方面へのかなめとして、小笠原家が城を築いていましたが、これを制圧しこの要所に弟である、武田信實一派を置きます。上野山城は信實が城主となり、やがてはここを起点に信濃制圧、木曽方面には本体は比叡山付近に布陣。などと続き、やがて永禄8年には西福寺やこの前後に三嶽神社もつくり、この地を治めます。やがて運命の天正3年、長篠で信實は討ち死。翌4年に勝頼公からここを七〇〇貫文で知行されたのが、川窪淡路守源朝臣信氏。この年一三歳。内室は一条信龍の養女(実晴信の子女)。このつながりにより、天正一〇年の甲斐討伐では、信氏は一九歳の若さで一条館で討ち死。最後まで勝頼公を裏切らず戦ったと思います。上野山城のいきさつは城主不明等と殆どは記載されていますが、小笠原家から川窪武田家が変わる事になり、ここには信實、信氏そして太郎義信の子、信全が館を持っていました。川窪信實家は、徳川旗本からやがて武田に復姓した信俊家と、塩尻後で今も続く信氏家、信全家が甲斐川窪一族の起こりでした。やがて武田家滅亡後、川窪から小笠原家が復権すると、小笠原家配下として大坂の陣で討ち死した一族もいたわけです。川窪信全の内室は小笠原宗春の息女。やがて、信全の嫡男は小笠原家に養子。お互いもとは摘。政略結婚の人質になった様な時代でした。と、まあこの話は色々とまだまだライフワークとして調べて行きますが、塩尻市一帯は要とされて統治されたことが分かります。信實の館は古府中(躑躅が崎周辺)に、兄弟の中で唯一無いとは思いましたし、その存在すら極秘レベル。義信の子と、塩尻西条での密かな隠密行動など、信濃侵攻の先陣偵察行動を担っていたこともつじつまが合っています。歴史は想像することもまた楽しい。ここでした調べられない、わからない川窪武田家や晴信公の事。戦国期の事はまだまだいろんな事実があるのでしょう。面白いライフワークです。